史語所在中日戰爭爆發後,奉命內遷昆明。民國二十七年,又因昆明遭日軍轟炸,再度遷往北郊的龍泉鎮。因鎮內缺乏大型建築,所以史語所的辦公空間便分散在鎮內各村。龍頭村寶臺上的觀音殿成為歷史組的研究場所。彌陀殿正殿成為存放中文圖書與三組的共用空間,二樓則是二組與四組一起使用。棕皮營村中的響應寺是史語所辦公與西文圖書存放處。瓦窯村中的普慧庵是四組體質人類學使用空間。

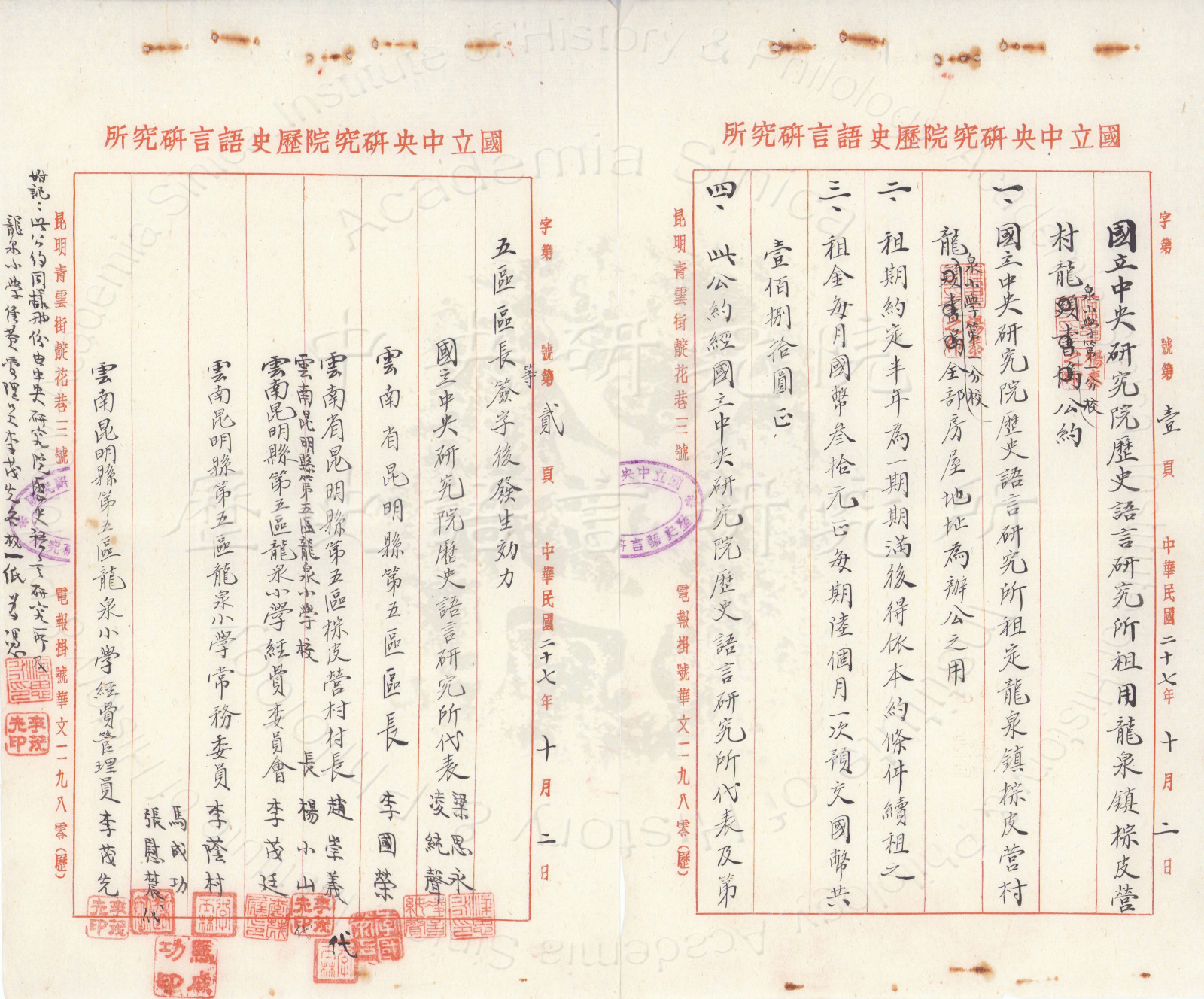

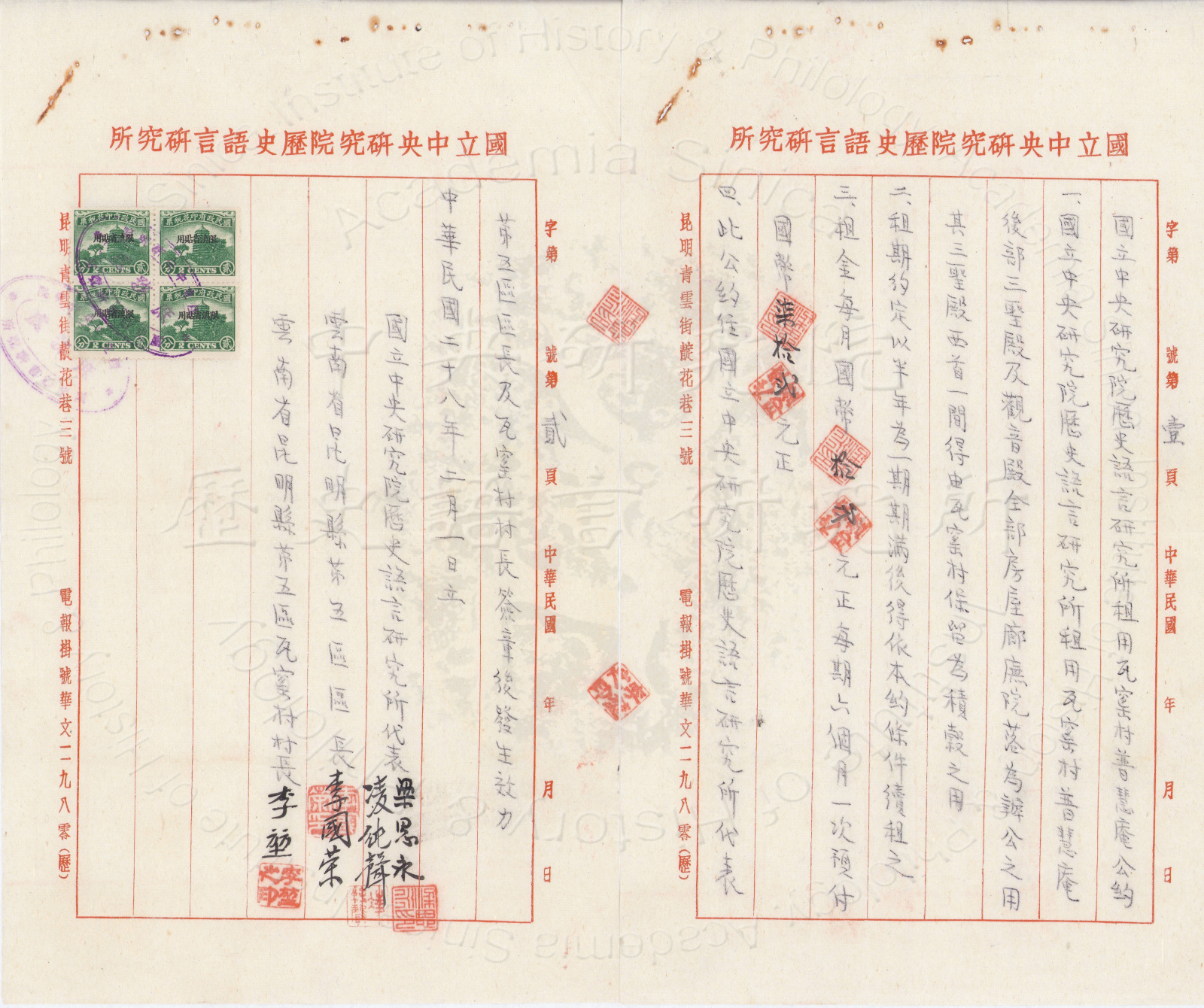

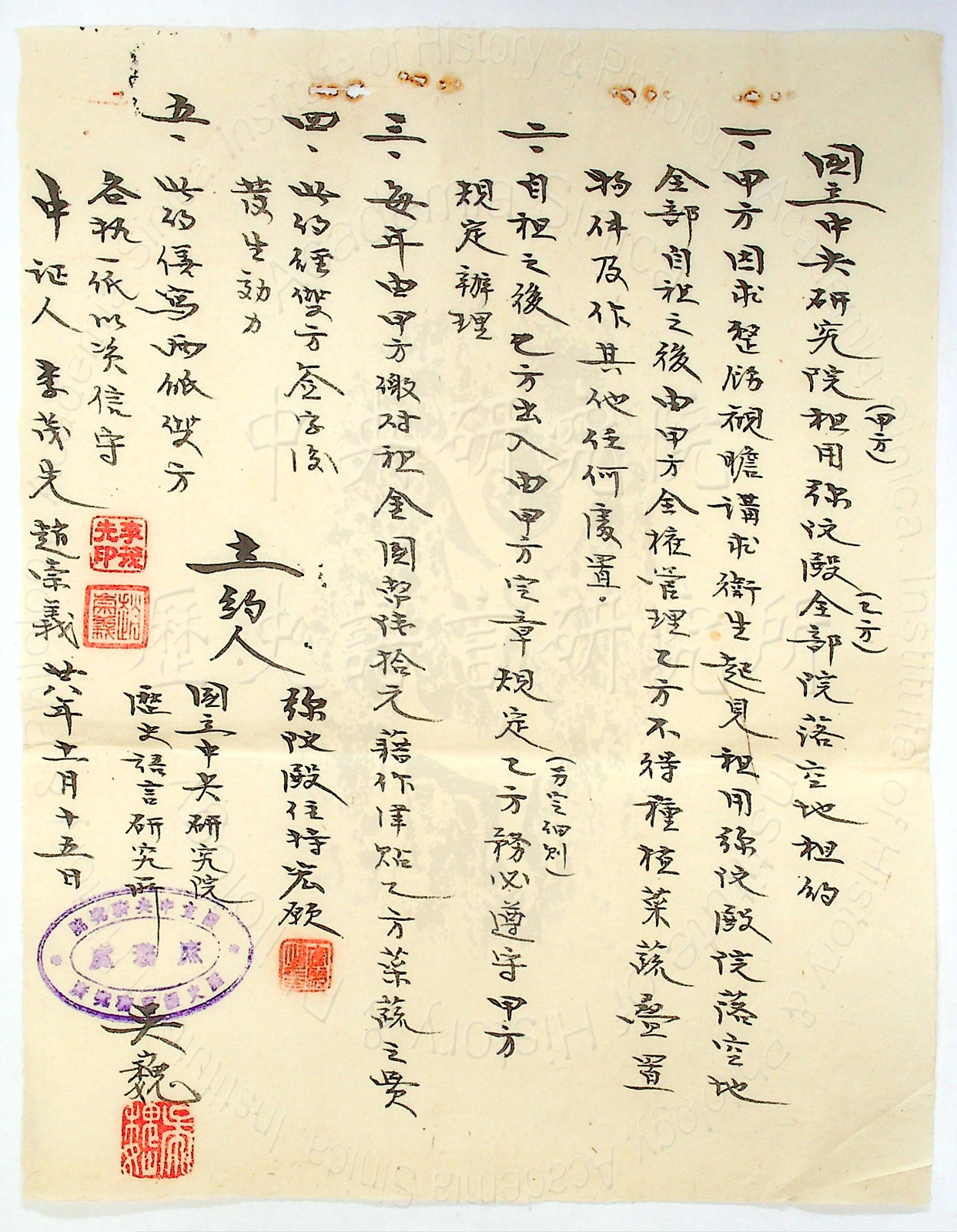

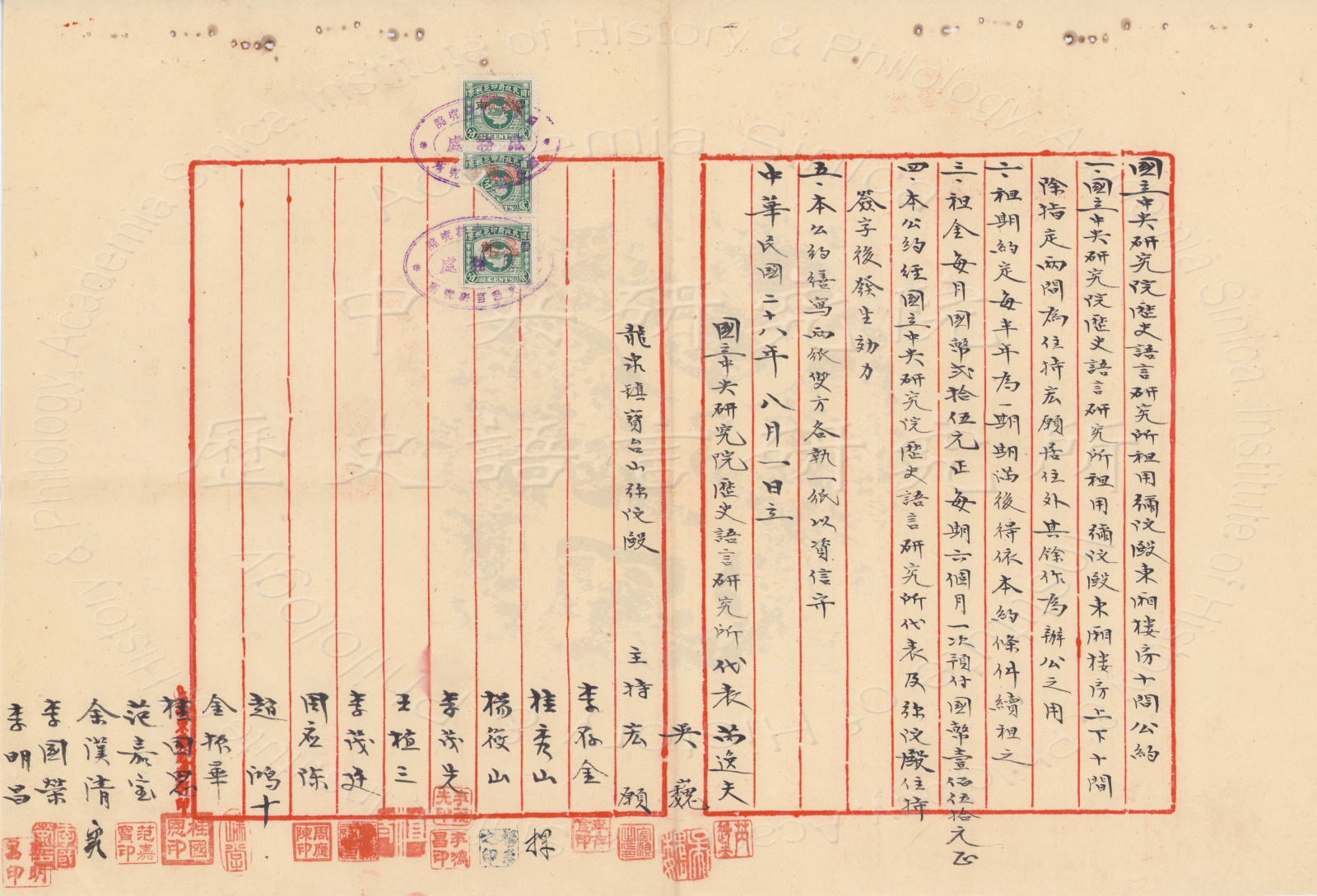

史語所檔案館藏有史語所遷至龍泉鎮時,與龍泉小學、觀音殿、彌陀殿、響應寺等單位簽訂的租約合同,各處所租約由本所不同研究人員代表簽訂,擔任簽約者與中人的楊小山校長、李茂先、趙崇義等人的照片,以及史語所在龍泉鎮各處的空間形貌,石璋如先生均有照片紀錄,與文獻對照,更顯生動珍貴。

更多參考資料,敬請參考《龍頭一年:抗戰期間昆明北郊的農村》(臺北:中央研究院歷史語言研究所,2007)。

史語所檔案館藏有史語所遷至龍泉鎮時,與龍泉小學、觀音殿、彌陀殿、響應寺等單位簽訂的租約合同,各處所租約由本所不同研究人員代表簽訂,擔任簽約者與中人的楊小山校長、李茂先、趙崇義等人的照片,以及史語所在龍泉鎮各處的空間形貌,石璋如先生均有照片紀錄,與文獻對照,更顯生動珍貴。

更多參考資料,敬請參考《龍頭一年:抗戰期間昆明北郊的農村》(臺北:中央研究院歷史語言研究所,2007)。